上一篇文章我们说到“吃饭”是孩子的本能需求,只是我们大人有时候把孩子这个内部动机本能的需求(吃饭),变成了家长的外部动机我要看到你吃好饭(喂饭)。

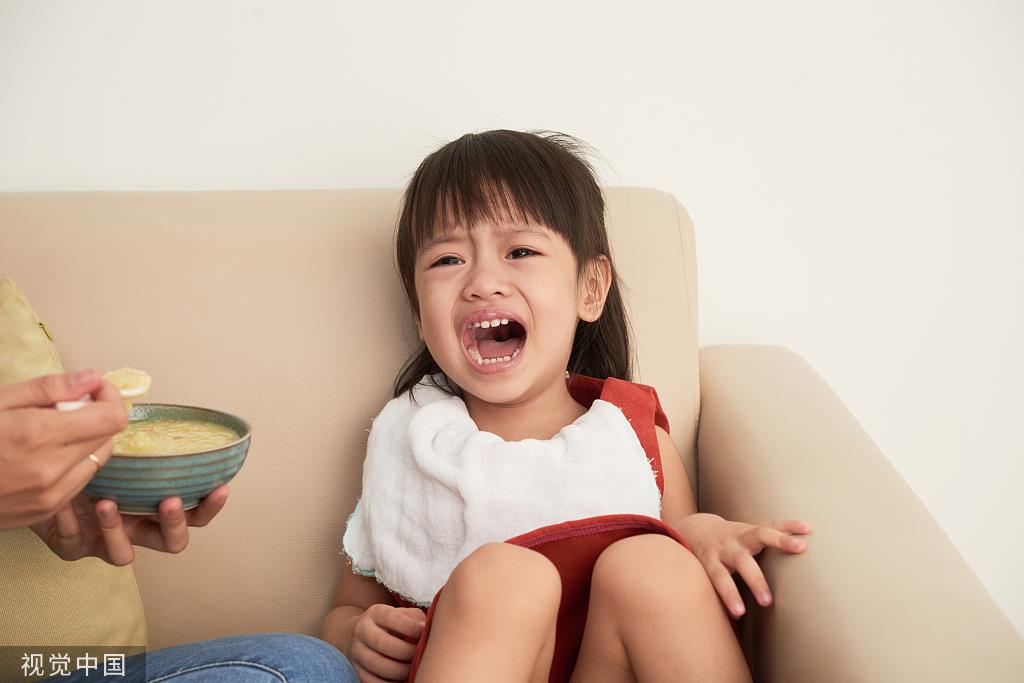

吃饭 VS 喂饭

吃饭——拿起小饭勺,把饭准确的放到自己嘴巴里,细嚼慢咽,装到了小肚子里,成为成长所需要的营养。

喂饭——追着喂,跑着喂,换着花样喂,配合着喂,不配合着也喂,我要做到我手里的饭,尽快到你嘴巴里,看见你吃下去,成为你的营养,我要我给到你。

吃饭,对于孩子来说,仅是把饭吃了;如果喂饭,孩子不仅吃了饭,还有一群人陪我互动。

互动简单分为两种,正性互动与负性互动。

正性互动产生一个良性的闭环,每次听到吃饭,孩子想到美味,想到美味就会促进口腔唾液分泌,大脑多巴胺激素分泌等,孩子端起碗吃嘛嘛香。

一个好习惯,就是这样建立的,做一件事情有内在的动力,收获一个好结果,循环往复。

但如果互动是另外一个方式,吃饭的时候添加点别的“辅料“,吃饭的时候一定要玩手机,吃饭的时候一定要看电视,吃饭的时候一定要追着喂,有时吃顿饭前面爷爷奶奶哄,后面爸爸妈妈一顿凶,一顿饭才能最后的完结,孩子吃饭成为家庭互动的“炸药包”,这样的互动我们就会看作是一个负性互动,吃饭是完成了,但是增添了很多其它的因素。

在我们的家庭里,经常由于孩子吃饭,学习,习惯建立等方面,将孩子一个人的“孤独行动“变成一群人的互动,循环演出,乐此不疲,精疲力竭……

在心理上,人都有满足自己生存需要的基本需求,吃饭,穿衣等,也有归属感的需求,爱,接纳等(具体见马斯洛的需求层次理论),在我们的家庭互动中,如果大家的互动让自己产生了不舒服的感觉,我们可以去觉察一下,我们的当下所做的,是自己本能需求,还是满足外界的外界需求,当然还要区分我们有没有干预别人的本能需求,将别人的本能需求抓过来,想要干预下,有时候冲突就是这样产生了。

看见自己的需求,看见别人的需求,并了解界限,做好自己该做的,别人需要的时候适当帮助下,也许不仅是我们的孩子,我们自己,我们的家庭互动也会越来越美好哦。